详细信息

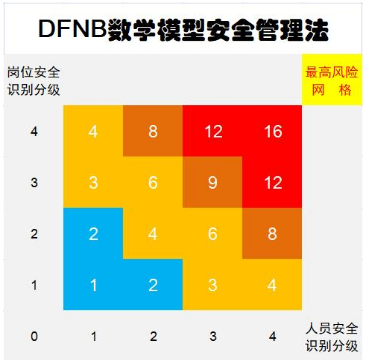

浅谈创新安全管理法---“DFNB数学模型安全管理法”在实际安全管理中的应用

摘要:随着时代的发展进步,工业的迅猛发展,我国制造业的总体规模不断扩大,生产效率不断提升,而随之面临的安全问题也是不容忽视。在生产一线的管理者中,不乏仍然存在“老一套”的安全管理思路,但是随着产能提升,工艺、设备、环境等因素不断的变化,以及直接从事一线作业人员的年龄阶层变化,如“90后”、“00后”逐渐为一线“主力军”,其思想、社会责任感及受教育程度、“行为”都存在“时代”特点。因此转变传统的安全管理思路,创新适合时代的安全管理办法,在生产安全实践中值得尝试和应用。“DFNB数学模型安全管理法”为笔者所在公司创新的一种新型安全管理法,是基于员工的各项安全素质、安全行为、安全能力、学习能力、安全历史等为基础的“大数据”,结合生产车间不同的工位(岗位)不同的安全风险,使用定性、定量的评价方法,建立数学模型,通过数学模型得出数值,将“人”与“岗位”数值的乘积综合评价,进行分级管控的一种创新办法。

关键字:创新安全管理法;集装箱行业;数学模型;分级管控;

引言:作为传统制造业的集装箱生产行业也受益于工业的发展进步,生产规模逐渐扩大、生产效率不断提升。但与传统制造业存在的弊端一样,产品结构简单、技术含量低,生产工艺的落后和较为粗放工况,建厂投产时间早,我国集装箱制造工厂集中建于90年代末、00年代初,目前厂房及主要设备老化等。为了满足市场需求,生产规模不断提高,而产生的安全风险也相应增大。为了保证市场竞争力,当前集装箱行业各工厂,也逐步通过工艺改造和更新工装设备来提升产能,但就目前来看,受于产品自身生产技术含量底下、市场竞争大、利润率低等特点,工艺技改和设备自动化更新的程度仍然很低。因此,行业内的小工伤事故(轻伤、轻微伤)发生频率较高,在不能完全实现自动化、智能化或改进生产工艺等本质安全下,通过设备防护、作业环境改善、培训教育等措施,工伤率(轻伤率)虽有所下降,但仍不能大幅减少。笔者分析所在集装箱制造厂历年的工伤数据,其中轻伤、轻微伤70%-80%是人员违章行为导致,因此,本创新安全管理法---“DFNB数学模型安全管理法”是在传统对车间安全风险或危险源的进行分级管控的基础上,增加对“人”进行分级管控与之相结合通过数学模型进行数据分析应用的创新探索。

一、“DFNB数学模型安全管理法”的建立

为了充分落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,充分体现“强化意识,本质安全,措施有效,行为规范,人本至上”的安全价值观,通过研究建立“DFNB数学模型安全管理法”,创造性地开展全岗、全员安全风险识别的动态量化管理,实现对安全危险源的全面管控, 有效推动整体安全风险水平的逐步降低。

1.安全风险类别

本安全管理法将安全风险类别分为工位(岗位)安全风险、员工安全风险防控能力和实际安全风险指数。

风险识别按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则开展。

1.1工位(岗位)安全风险:指在正常作业情况下,作业岗位存在的安全风险。

1.2员工安全风险防控能力:指在正常情况下,员工本身安全风险防控水平。

1.3实际安全风险:指员工在某工位特定情况下,作业过程中存在的安全风险即实际安全风险=工位(岗位)安全风险*员工安全风险防控能力。

2.安全风险评价

2.1工位安全风险评价

参照作业条件危险性分析法(LEC)评价法对工位(岗位)安全风险进行评价,按照LEC值将工位安全风险从小到大划分为四个等级的风险危害程度(工位的工装设备一旦有变化既要重新评价),并根据不同的风险等级进行分级管理与控制。LEC安全风险评价方法对应到数学模型安全管理法则安全风险等级划分相反,具体如下:

1)Ⅰ级风险(D≤70稍有风险,LEC为Ⅳ、V级): 指正常作业过程中该岗位存在一定的安全风险,不加控制可能发生人身轻伤事故的施工作业。

2)Ⅱ级风险(70≤D<160显著风险,LEC为Ⅲ级): 指正常作业过程中该岗位存在较高的安全风险,不加控制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业。

3) Ⅲ级风险(160≤D<320高度风险LEC为Ⅱ级): 指正常作业过程中该岗位存在高的安全风险,不加控制容易发生人身死亡事故的施工作业。

4) Ⅳ级风险(D≥320极度危险LEC为Ⅰ级):指正常作业过程中该岗位存在极高的安全风险,不能继续作业,应立即停止生产直到环境得到改善为止。

作业条件危险评价法(D=L*E*C法)定量计算各岗位每一种危险源所带来的风险,风险值D越大,安全风险越严重。

计算方法如下:

D=L×E×C

D表示风险值,按照风险值从小到大界定岗位安全风险等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V

L:表示发生事件的可能性大小(不管是否造成人身伤害)

E:表示暴露于危险环境的频繁程度

C:表示事故产生的后果

2.2员工安全风险防控能力评价

根据安全意识测试、安全学习能力测试、遵守规章率、班长评价和岗位互评等5个方面每月取平均值对员工安全风险防控能力进行评价,按照得分值将员工安全风险防控能力从小到大划分为四个等级,并根据不同的风险等级进行分级管理与控制。

1)能独立熟练安全作业和识别风险,并能指导和教育他人—Ⅰ(90-100分)

2)能独立熟练安全作业和识别风险—Ⅱ(80-89分)

3)能独立熟练安全作业和识别风险,但偶尔会出现违章行为—Ⅲ(60-79分)

4)不能独立熟练安全作业和识别风险,或多次出现违章行为,或发生安全工伤事故—Ⅳ(60分以下)

3.安全风险管控

3.1工位(岗位)安全风险管控

1)由大到小逐级分析工位安全风险并制定改善措施,应首先采取消除、隔离的方式降低固有安全风险等级。

2)如果无法消除或隔离,则采取警示和流程管控的方式进行管理,并针对每个级别的岗位制定监管频率和方式。

3)通过技改和引进先进的设备不断解决安全风险点,不断降低工位安全风险。

3.1.1工位(岗位)安全风险评估包括固有风险评估和控制风险评估。

1)固有风险评估

根据危险有害因素可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度,在不考虑已采取的控制措施的前提下,确定风险的大小和等级。

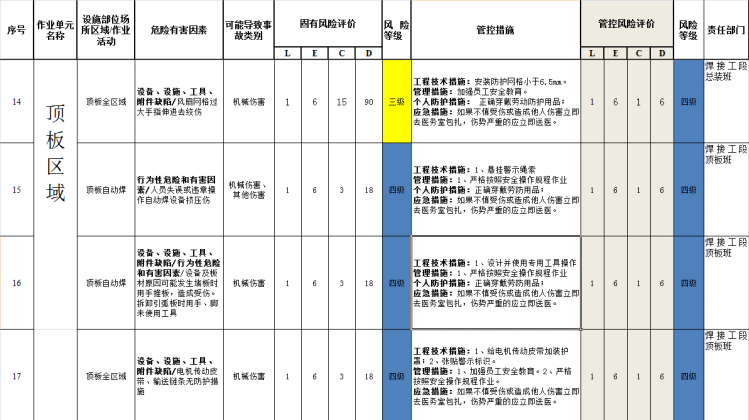

表1-1(固有风险评价)

2)控制风险评估

按照识别的危险有害因素,从工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施、应急处置措施等4个方面排查出现有的风险控制措施。在考虑已采取的控制措施的前提下,根据危险有害因素可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度,确定控制风险的大小和等级。

关注生产情况和危险有害因素变化后的风险状况,动态评估、调整控制风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内。

---控制风险评估结果为一级时,应当立即暂停作业,明确不可容许的危险有害内容及可能触发事故的危险有害因素,采取针对性安全措施,并制定应急措施。

---控制风险评估结果为二级时,应当明确高度危险的危险有害内容及可能触发事故的危险有害因素,采取针对性安全措施,并制定应急措施。

---控制风险评估结果为三级时,应当对现有控制措施的充分性进行评估,检查并确认控制程序和措施已经落实,需要时可增加控制措施。

---控制风险评估结果为四级时,可以维持现有管控措施,但应当对执行情况进行审核。

安全措施应当依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等4个逻辑顺序,对每一个危险因素制定精准的风险控制措施。企业在选择安全措施时应考虑其可行性、安全性、可靠性,并重点突出人的行为。

在安全措施实施前,应当确认是否足以把风险控制在可容许的范围,确认采取的安全措施是否产生新的风险;如产生新的风险,应当对新的风险开展评估。

结合自身可接受控制风险的实际,按照从严从高原则,制定事故发生的可能性、严重性和风险程度取值标准,定期评估控制风险,持续完善和落实安全措施,提升风险控制能力。

表1-2(管控风险评价)

3.2员工安全风险防控能力管控

1)按照员工安全风险防控能力等级逐级制定安全培训内容,提高员工安全风险防控能力。

2)针对量化后不同员工安全风险防控能力级别的员工参照工位安全风险进行岗位安排,同时制定监管频率和方式,原则上被评为四级员工安全风险防控能力的员工不能安排上岗,须在培训班接受安全教育直至员工安全风险防控能力提升到可接受范围。

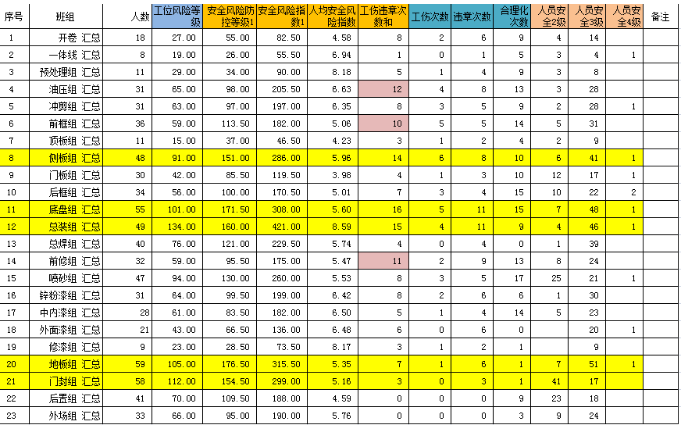

表1-3(班组指数分析)

3)根据员工安全风险防控能力等级由大到小逐级开展针对性安全培训工作(安全培训、模拟培训和实操培训等),逐步提升员工安全风险防控水平,不断提升员工安全风险防控能力等级(培训测试成绩90分及以上:+5分/次,培训测试成绩100分:+10分/次)。

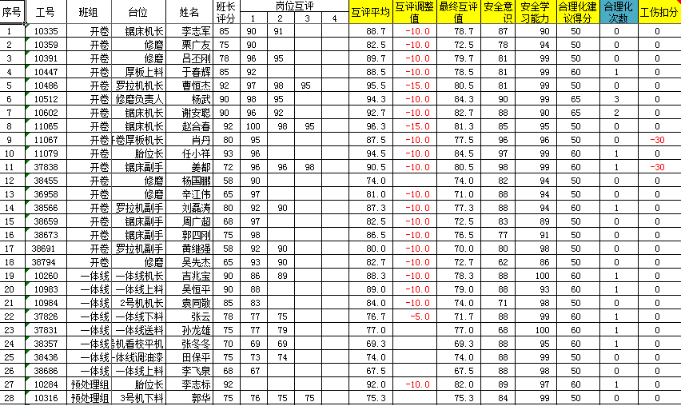

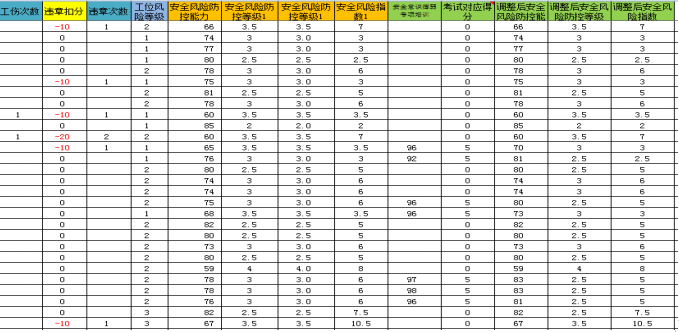

表1-4(数学安全模型计算)

表1-4-续表(数学安全模型计算)

4)每半年全面组织一次全员安全意识测试、安全学习能力测试、班组评价和同工位互评作为基础分,每月对员工的遵守规章情况和安全合理化建议进行梳理和统计,调整员工的安全风险级数(以基础分为基础,违章:-10分/次、工伤:-50分/次、合理化建议:+5分/次)。

5)员工也可根据自身情况,在月初自主申报安全意识测试、安全学习能力测试,根据测试结果更新其安全风险基础分。

6)评为4级的员工需脱岗在培训班进行安全培训,培训后进行测评,根据测评结果安排在合适的工作岗位;评为3级的员工,需加强其岗位的安全作业技能培训,提高其工作岗位的安全作业系数;评为2级的员工,加强班组区域安全作业培训,能熟悉并掌握多岗位的安全作业技能;评为1级的员工,加强安全管理方法的培训,能够运用科学的管理方法,排查安全隐患,指导和教育他人安全作业。

3.3实际安全风险管控

岗位安全风险上限管理:按照数学模型进行安全管控,实际安全风险指数不可高于9(固有风险*动态风险),且需要通过岗位安全操作规程测试方可安排上岗。确保不把安全意识薄弱的员工放到安全风险大的岗位,既提高管理水平,也切实体现公司对员工关爱和负责。

全员安全风险控制管理:通过统计对比全员、全工段、全班组的安全风险整体指数,以及安全事故发生数量,进行针对性的安全管理和培训指导,不断降低全员的整体安全风险指数。

表1-5(数学模型示意图)

二、“DFNB数学模型安全管理法”在现场安全管理中的应用

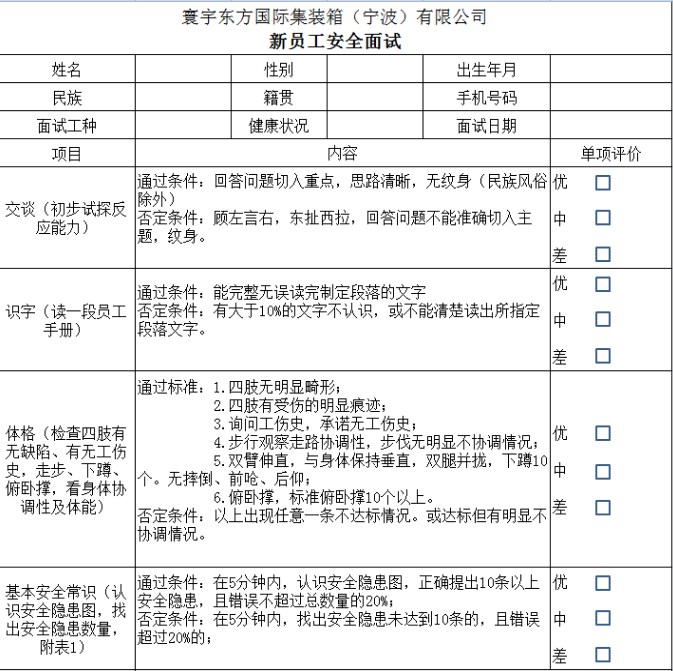

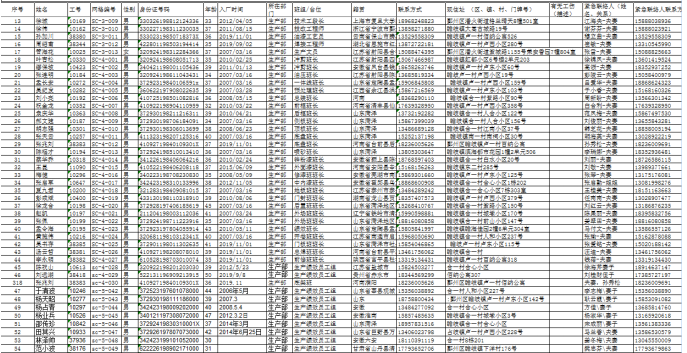

1.形成员工安全一人一档大数据基础档案

基础大数据是“DFNB数学模型安全管理法”应用的基础,收集员工各项与安全相关的数据信息,形成一份“个人安全档案”从员工入职安全公司安全面试开始,至在岗安全行为、纪律遵守、在岗体检、参与安全活动、交通违章等,至员工离职,形成类似个人“征信”的安全档案。在日常管理、个人突发事故中,如此次疫情防控中,可以第一时间找出个人相关信息,紧急联系人、联系方式,相关同住人员信息等等。

表2-1(入职安全面试)

表2-2(员工安全一人一档)

2.利用数学模型合理安排人员岗位(工位)

用最合适的人,做最合适的事,在安全管理中也应当如此,通过数学模型,将岗位的危险指数和员工个人的安全等级计算出,两者乘积大于某个限定阈值,将禁止该员工从事该岗位,在日常应用中,始终保持某个岗位与人员的数值在一个安全阈值内。简单说,就是相对危险的岗位,安排相对“安全”的人,相对安全的岗位,可以安排相对“危险”的人。

3. 数学模型激励促进机制

安全工作不可能一蹴而就,作业人员的安全意识也是逐步提高,通过一些激励措施,可以加速员工的参与度、认可度,将被动式说教,转变为自我积极参与。笔者所在公司,利用数学模型计算出人员分类等级,每月给予一定物质奖励。对于积极自我提升安全等级的员工,开放提升通道,通过安全考试、提出安全合理化建议、领导人员对其现场作业观察等等方式,晋升安全等级。对于晋升安全等级的员工,每级给予不同的物质奖励。实例,笔者公司对于各安全等级人员奖励措施(以下分对应的一定数值的金额奖励):

1)安全风险等级评为1级的员工,每月考核奖励200分;

2)安全风险等级评为2级的员工,每月考核奖励100分;

3)安全风险等级评为3级、4级的员工,不进行奖励;

4)若当月员工有违章或工伤发生,则取消该员工考核奖励。

5)员工提出合理化建议,能够有效降低岗位安全风险级别的,考核奖励200分/项。

对于通过开放通道的晋升的员工,根据晋升的等级不同,则给予不同的奖励分值。

4.分级管理提升管理效率

通过数学模型无论是将岗位(工位)的安全风险分级,还是人员安全风险的等级划分,都是将有限的安全管理人力,放在最需要监管的地方,现场安全工作不能像无头苍蝇,一股脑的铺下去,安全工作也需要有重点,知道重点在哪,进而提升管理效率。笔者所在公司,对于岗位(工位)安全风险分级管控清单及固有安全风险等级,组织相关责任部门和责任人等,制定有针对性的日常安全检查表,按照一定频次开展危险有害因素管控措施落实情况的监督检查。对于固有一级风险的管控措施包括每天检查不得少于2次,固有二级风险的管控措施包括每天检查不得少于1次,固有三级风险的管控措施包括每周检查不得少于1次。在日常安全检查中,凡发现管控措施失效时,应当立即按照相关安全管理制度上报,作为安全隐患登记建档,实施安全隐患治理,落实闭环管理要求,确保风险处于可控状态。对于作业人员评为4级的员工需脱岗在培训班进行安全培训,培训后进行测评,根据测评结果安排在合适的工作岗位;评为3级的员工,需加强其岗位的安全作业技能培训,提高其工作岗位的安全作业系数;评为2级的员工,加强班组区域安全作业培训,能熟悉并掌握多岗位的安全作业技能;评为1级的员工,加强安全管理方法的培训,能够运用科学的管理方法,排查安全隐患,指导和教育他人安全作业。

三、结语

“DFNB数学模型安全管理法”是一项庞大和系统的创新安全管理法,在运用中不拘泥是定性评价法还是定量评价法,既有客观的数据支持,也有自评、互评、上级评价等主观的评价。对各项评价的要素,不仅限公司内的行为要素,还有结合与政府部门的监管互动,如将员工上下班交通违章信息,机动车、非机动车等,已经与交警部门形成监管联动,将相关违章信息记入基础“大数据”内、各项政府部门安全、环保、消防等等检查、演练情况等等,还与员工家庭参与安全活动、社会责任等形成一个庞大的数据库,在实际运用中,也需要投入大量时间、精力、人员进行建立和维护。笔者所在公司自创建“DFNB数学模型安全管理法”以来,得到了公司的高度重视,和上级公司的认可(已经通过上级总部公司要求在其他兄弟工厂进行推广和运用),以及员工积极配合,工伤率和违章率有了显著的降低,得到了当地政府相关部门及工业区管委会的一致好评。

【参考文献】

[1] GB/T 33000-2016企业安全生产标准化基本规范, [S].

[2] DB37/T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则, [S].

[3] 上海市应急管理局,上海市企业安全风险分级管控实施指南.沪应急行规〔2019〕2号. 2019-05-24.[AE2020500-2019-002].

- 上一篇:浅谈企业如何开展安全生产标准化自评工作

- 下一篇:宁波轨道交通基坑安全风险管控